点字ブロックの普及

昭和50年に私(大澤)は大原さんから国鉄相手に訴訟をすることを依頼された。

当時、点字ブロックは既に開発されていた(岡山県財団法人安全交通試験研究センターが点字ブロックを販売しており、大原訴訟ではその会社の箱山悦啓さんに証言してもらった)。

訴訟前の調査の段階では、大阪で点字ブロックが施設されていたのは国鉄(現JR)阪和線の我孫子駅にある大阪府立盲学校の近辺のみ(たしか我孫子駅から学校まで施設されていたように記憶している)であり、大阪では同所のみに設置されていただけである。

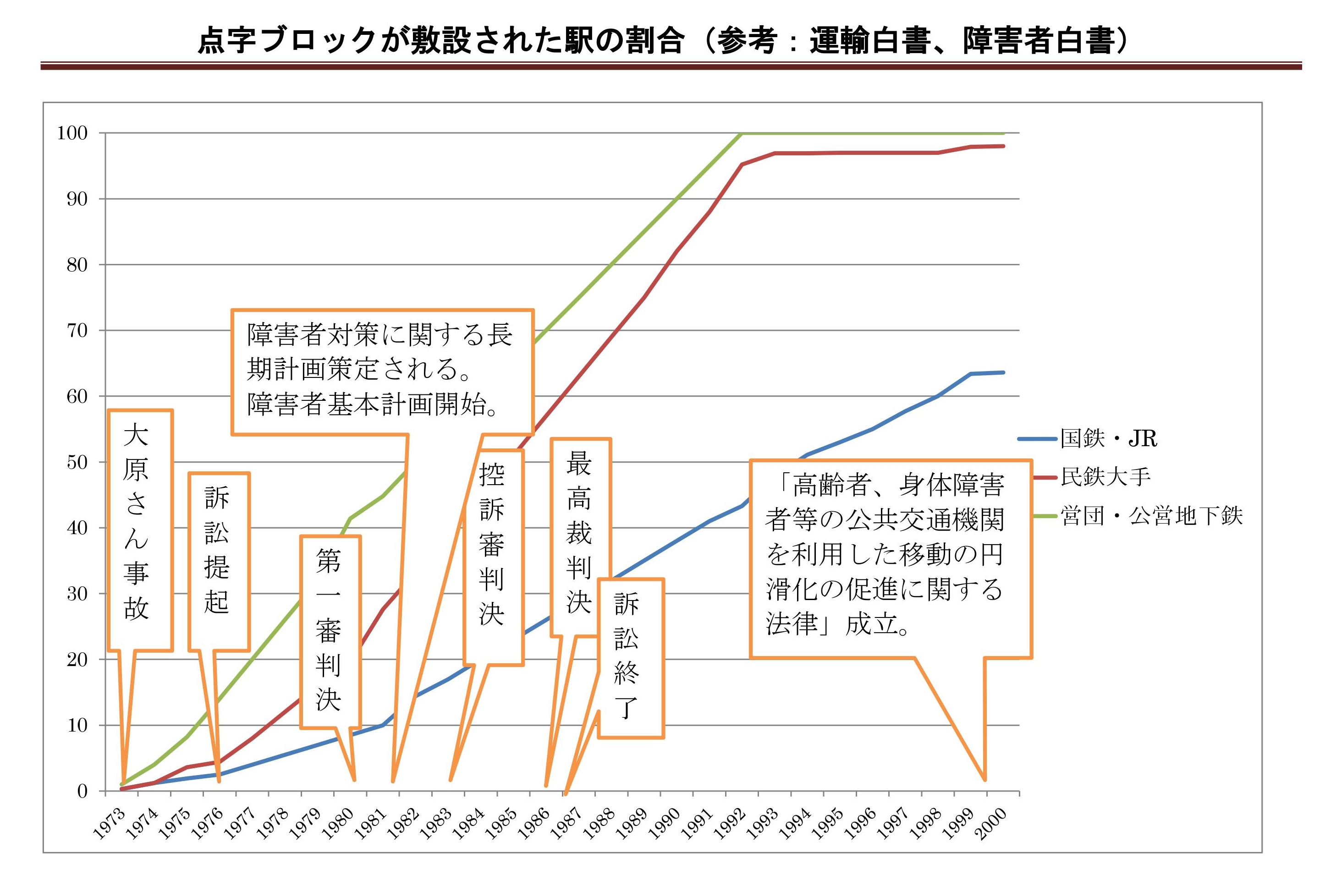

なお、事故が発生した昭和48年に国鉄の駅で点字ブロックが設置されていた駅は、全国でわずか14駅(0.35%)にすぎなかった(「福祉のまちづくり」日比野正巳著より)。

しかし、高田馬場事件や大原事件が訴訟となったことから、テレビや新聞で視覚障害者のホーム転落事故が多発していることが報道された。

昭和55年には大原訴訟の第一審判決が出て、国鉄の損害賠償責任が認められたこと、昭和56年が国際障害者年であったこともあり、点字ブロックの普及は一気に加速した(※グラフ詳細はこちら)。

昭和57年には普及率は10%を超えた(「昭和58年版運輸白書」より)。

さらに、その後、大原訴訟の控訴審判決で国鉄が点字ブロックを設置しなかったことに過失があるとする大阪高等裁判所の判断が示されたこと、特に近隣に視覚障害者施設がない駅でも点字ブロックの設置義務があると判断されたことから、点字ブロックの普及はさらにすすみ、平成9年には全体の60%(「平成10年版運輸白書」より)の駅に点字ブロックが敷設されるに至った。

平成27年現在、点字ブロックの普及はほぼ100%である。

現在では当たり前のように広まっている点字ブロックだが、視覚障害者の方にとって、安全確保には必要不可欠な設備が設置されるについて大原訴訟が役立ったことは疑いのない事実である。

ただ、点字ブロックにも限界がある。

点字ブロックが設置されている駅でも視覚障害者の転落事故が発生している。

最近、主要駅でのホーム柵の設置が始まっており、これならほぼ確実に転落事故を防止できるといわれている。

ただ、コストとの関係で柵を全駅に設置することは困難であり、その意味では点字ブロックはまだ役割を終了していないというべきであろう。